Noche cerrada. Cierro yo también los ojos, pero es en balde. No puedo dormir, me estoy agobiando de estar aquí sin hacer nada.

Me levanto y me dirijo a mi despacho, donde abro mi editor de textos. Justo al lado derecho de la pantalla hay una estúpida estatuilla de mármol. Me siento identificado con ella: atrapado, solo y posando ridículamente.

Me dan ganas de reventarla contra el suelo.

Me llamo Esteban Andrés de la Rosa y soy multimillonario. Me dedico a escribir libros de aventuras. Libros que se venden como piruletas en la puerta de un colegio. Escribo sobre la vida que siempre quise tener y nunca conseguí, una vida llena de cambios de rumbo y desafíos. Pero yo tengo una vida colmada de lujos que no me quita la sed. Mansiones y palacios, fiestas y la más alta sociedad es lo que aparece con frecuencia en mi agenda. Me da asco.

Vengo de una familia corriente, de un barrio normal y una infancia medianamente feliz, un poco solitaria quizás en términos sociales. Me la pasé rodeado de libros e ilustraciones, quienes se convirtieron en mis amigos más fieles.

Una editorial me compró mi primer manuscrito a los veintidós años por una cantidad exorbitante para la época. Me convertí en esa persona a la que invitan a las jornadas de puertas abiertas. Se me acercó la mujer en quien había pensado todos los días desde que tenía once años. Vaya, que me tocó la lotería.

Dieciocho años después, me di cuenta que si me había tocado algo, no había sido más que un mal de ojo.

Me llamo Esteban Andrés de la Rosa y odio la vida que todos me obligan a llevar. Tengo una mujer que me odia y a la que odio profundamente, que solo me valora por mi dinero; una casa llena del más despreciable vacío y una ansiedad que me ahoga cada vez que respiro. Me dan ganas de mandar todo a tomar por culo y solo me queda una alternativa posible.

Me voy a suicidar.

Un ruido suena desde la habitación de esa mala pécora que se hace llamar mi esposa. No me levanto porque no me interesa en absoluto lo que pueda estar pasando al fondo del pasillo. Continúo aporreando las teclas y escribiendo esta nota como forma de desahogo.

Escucho la más temida palabra que pueda existir en el diccionario de mi vida. Un categórico “¡ESTEBAN!” procedente de esa voz que me provoca hasta náuseas. Para evitar meterme en un lío mayor, me levanto y salgo de mi zona de confort, giro hasta el fondo del pasillo y entro en la última puerta a la derecha.

Hace años, esta visión me hubiese derretido por dentro: ella pintándose los labios de un color muy brillante enfrente de un espejo lleno de luces, como los de una actriz de teatro. Sigue echándose el perfume con una borla pasada de moda y siempre huele a madera recién cortada. Si no despreciase a esta mujer, incluso podría decir que sigue siendo guapa, vestida de manera impoluta con un vestido corto de color lavanda.

- ¿Pero has visto la hora que es?

- No – digo bruscamente. Me hace sentirme como si fuese un niño que no ha hecho sus deberes de Lengua.

- A mí no me hables en ese tono.

- Claro que no, dulce flor – digo en un tono irónico.

- ¿Te vistes o qué? – dice Esther con una mueca de desprecio.

- ¿Para? – pregunto mientras me doy cuenta de que sigo llevando puesto el pijama y ni siquiera me he molestado en peinarme.

- Te juro que no te aguanto – proclama ella muy enfadada, como de costumbre.

Sale de la habitación como un fantasma. Oigo cómo coge el bolso y las llaves, su taconeo histérico por las baldosas de la planta baja. Me dirijo a vestirme, parezco un mendigo con este pijama. No hago ni un ruido mientras me desplazo hasta mi cuarto de baño, donde me miro con detenimiento.

Siempre me he considerado una persona normal, con pensamientos corrientes y con suerte, por haberme podido dedicar a lo que realmente me gusta. Escribir es como una droga para mí: si escribo diez horas al día, el siguiente necesito más para sentirme satisfecho. Soy consciente de que puedo ser un adicto al trabajo, pero ningún otro elemento de mi vida me es de especial importancia. Me veo como una picadura de mosquito que te molesta y al final, en vez de sufrir rascándote, te la arrancas en un segundo.

En el espejo veo a un hombre cansado, con ojeras y barba sin arreglar. Las gafas están sucias y mi pijama parece de residencia de ancianos. Normalmente no me cuido mucho, a no ser que esté promocionando una novela o en un evento social (entonces Esther me hace vestirme de punta en blanco y poner mi mejor sonrisa, no vaya a ser…); pero hoy me apetece. Me afeito con esmero y me pongo una camisa blanca y unos pantalones de vestir. Lustro mis mejores mocasines y me peino, como un niño bueno. Limpio mis gafas de ver con un espray y parece que mi mundo vuelve a adquirir un poco más de luz.

Cojo mis llaves mientras me meto la camisa impolutamente planchada por dentro. Me pongo a pasear mientras pienso en la muerte y en el hueco que supondría mi marcha, si a alguien le importaría algo o si solo se querrían repartir mis bienes. El tocadiscos, mi ordenador, una máquina de escribir en la que esbozo y divago mis borradores, un par de coches antiguos y una casa de verano en Ibiza. La casa, ay, la casa. Fue mi regalo de bodas para mi mujer, una sorpresa. Todavía recuerdo su cara de asombro mientras tocaba las cortinas.

No vuelvo allí ni muerto.

Caminando sin pensar, he llegado a un puente, que tiene debajo un río inmenso. El agua siempre me ha dado tranquilidad, el ir y venir, la libertad, la frescura de las corrientes. A la que me voy a poner de pie en el puente, con la sangre latiéndome con fuerza en las sienes, me arrolla un autobús urbano y me destroza. De un solo golpe, como una picadura de mosquito.

Supongo que en mi epitafio pondrán algo literario, metafórico: “Esteban Andrés de la Rosa, escritor precoz de éxito, fallecido trágicamente a los cuarenta años de edad. Tu familia y tus seguidores nunca te olvidarán.”

Ahora, que les miro desde mi cielo particular, sé que son lágrimas de cocodrilo. Después de mi entierro, Esther interpretó el papel de víctima a la perfección: luto, un funeral casi de estado, invitados… Cuando descubrió que en el testamento yo se lo dejaba todo a mi editor, destrozó la casa. Rompió todos los cuadros, las estatuillas, los divanes. Y yo lo disfruté cada segundo mientras le miraba desde el paraíso, un lugar donde no hay tiempo, espacio ni límites.

Me refugio en las páginas de los libros divinos, donde estoy aprendiendo todo lo que no pude hacer en vida. Y le deseo a Esther éxito, mucho éxito, tanto como tuve yo. Para que le coma las entrañas y acabe volviéndose loca en su preciosa casa blanca en la playa.

Ya no tengo que aparentar ni que contentar al resto. Escribo novela negra, fantasía y hasta erótica. No tengo ya editor, ni críticos literarios aporreándome la puerta. Hago lo que me place y poco a poco, en este tiempo inmensurable, descubro el verdadero secreto de la fama, que no se mide en premios.

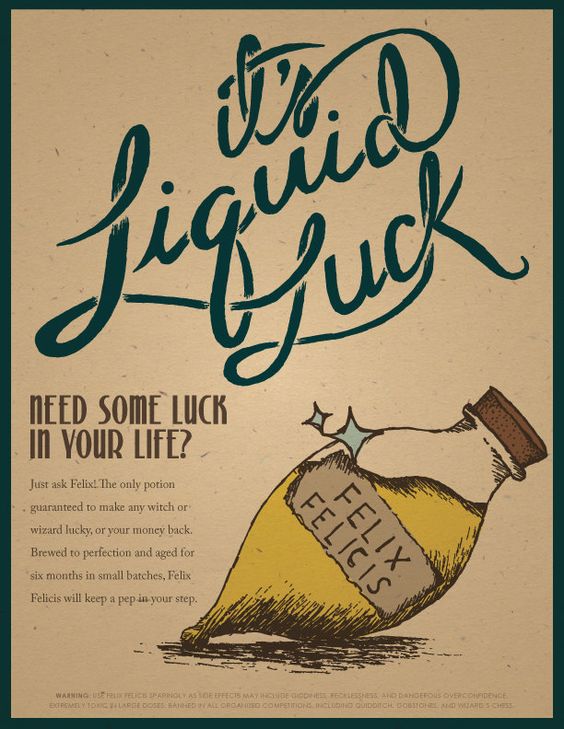

La fama viene e mbotellada y sellada con lacre, y solo alguien lo suficientemente valiente se atreverá a descorcharla. Te contaminará la sangre y los pensamientos. No podrás controlarla, ya que estarás a merced del público. Déjate matar y llegarás donde quieras.

mbotellada y sellada con lacre, y solo alguien lo suficientemente valiente se atreverá a descorcharla. Te contaminará la sangre y los pensamientos. No podrás controlarla, ya que estarás a merced del público. Déjate matar y llegarás donde quieras.

Déjate morir y llegarás al paraíso.

Leave A Comment